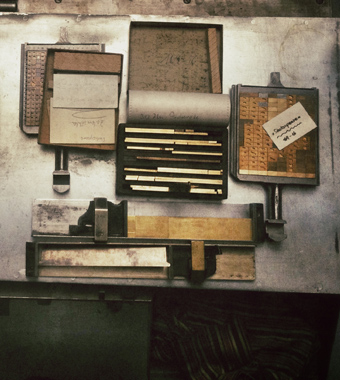

Die Autorin Martina Nohl ist gelernte Schriftsetzerin und als Trainer und Berufsschullehrer in der Druck- und Medienbranche tätig.

Bei ihrem Buch handelt sich um ein klassischen Buch für Einsteiger, das grafische Gestaltung am Computer erläutert und dabei insbesondere die Typografie als Gestaltungsmittel erklärt.

Das Werk unterteilt sich folgendermaßen:

Handwerkszeug Lesbarkeit Schrift Seitenaufbau Gestaltungselemente Insiderwissen Farbe Metatypografie Arbeitstechniken Layoutgestaltung Bild Webdesign Der Begriff »Workshop« im Buchtitel ist tatsächlich Programm. Denn das Buch vermittelt sein Wissen nicht nur im Lehrbuchstil, sondern arbeitet von Anfang bis Ende mit kleinen und größeren Übungen, die der Leser abarbeiten kann. Viele Übungen lassen sich direkt im Buch selbst erledigen. Wer verständlicherweise sein neues Fachbuch nicht mit dem Kugelschreiber entwerten möchte, kann die Übungen auch von der Webseite des Verlages herunterladen und mit ausgedruckten Kopien arbeiten.

Für ein Einsteigerbuch ist das Werk erfreulich praxisnah und mit seinen 346 Seiten auch ziemlich ausführlich. Vergleichbare Bücher halten sich nicht selten gern zu lange mit historischen Herleitungen auf und schwächeln dann bei der konkreten Anwendungspraxis. Dies ist bei diesem Buch glücklicherweise nicht der Fall. Man merkt hier deutlich die Erfahrung der Autorin als Lehrerin in diesem Bereich.

Die Zielgruppe ist aber demgemäß auch bei Quereinsteigern sowie Schülern und Auszubildenden anzusetzen, die ein Interesse an typografischer Gestaltung haben. Der didaktische Stil, die Übungen, die Bebilderung und auch die Gestaltung des Buches sind in diesem Sinne passend, scheinen mir aber dadurch auch weniger für professionelle Gestalter — bzw. solche die es durch ein Hochschulstudium werden wollen – angemessen. Wer dagegen nur einen einfachen, spielerischen Einstieg in die Welt der Typografie und Printgestaltung sucht, ist mit diesem Buch sicher gut bedient.

Wer vorab einen Blick in das Buch werfen möchte, kann sich die Einführung sowie einen Auszug aus dem Kapitel Lesbarkeit als PDF herunterladen.

Buchtitel: Workshop Typografie & Printdesign. Ein Lern- und Arbeitsbuch Autorin: Martina Nohl Verlag: dpunkt.verlag GmbH Veröffentlicht: 2013 (Dritte Auflage) ISBN: 978-3-86490-089-1