Wie die Techniker von FSI FontShop International herausfanden, verarbeitet Yosemite PostScript-basierte OpenType-Schriften falsch, wenn diese einen von 1000 abweichenden UPM-Wert haben. Dieser Wert bestimmt die Feinheit des Rasters, auf dem die Ankerpunkte der Buchstabenumrisse liegen. Schriften im Format PostScript Type 1, wie es sie seit den 1980er-Jahren gibt, hatten stets einen UPM-Wert von 1000. Mit der Einführung des OpenType-Formates fiel die Beschränkung auf 1000 Einheiten und immer mehr Designer wählten nun größere Werte, um die Details des Schriftentwurfes besser kontrollieren zu können. Dennoch gibt es immer wieder Software, die entgegen der Angaben in den OpenType-Spezifikationen von 1000 Einheiten für PostScript-basierte OpenType-Fonts ausgeht und die Skalierung der Schriften dann falsch berechnet. So geschieht es aktuell in OS X 10.10 (Yosemite). Beim Druck oder PDF-Export aus Programmen wie TextEdit, Pages etc. (also allen Programmen, die Apples Grafikbibliotheken zur Generierung des Drucks benutzen) werden die betreffenden Schriften völlig falsch dargestellt.

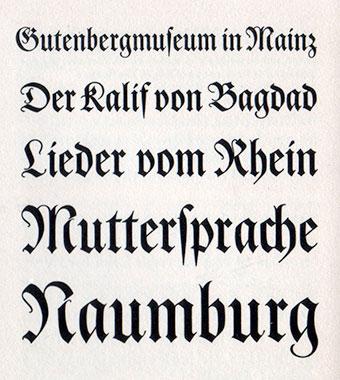

oben: Gesetzter Text in TextEdit; unten: exportiertes PDF

Wer überprüfen möchte, ob die eigenen Schriften betroffen sind, muss dazu lediglich die Fonts in der Schnellvorschau (»QuickLook«) betrachten. Auch dort zeigt sich das Problem. In Programmen wie Illustrator oder InDesign tritt das Problem jedoch nicht auf. Wir werden diesen Artikel aktualisieren sobald es neue Informationen oder eine Software-Aktualisierung von Apple gibt.

Update: Das Problem wurde offenbar mit dem Update 10.10.2 behoben.